VSG不動産株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:内田和希)は、「住宅購入における防災意識」に関する意識調査を実施しましたので、お知らせいたします。

<住宅購入における防災意識に関する調査結果トピックス>

■住まい選び、防災より“通勤・買い物”重視?災害大国ニッポンでの意識のギャップ

■戸建て購入者の4割が「ハザードマップで安全な場所」を重視と回答

■マンション購入者の約半数が「耐震・免震構造」を重視と回答

■地域選びで重視されたのは「地盤の強さ」── 3人に1人が液状化リスクを警戒

■災害リスクの情報源、最多は「ハザードマップ」── 利用率は5割超

■防災意識は“構造から” ── 戸建て購入者の4割が「耐震等級」を重視

■マンション購入者の5割が「耐震・免震構造」を重視と回答 ── 構造面の安心が選定理由に

■中古住宅購入者の4割が「老朽化による安全性」を懸念と回答

■住宅購入で防災意識に変化 ── 7割が“意識の高まり”を実感

<調査概要>

1. 調査方法: PRIZMAリサーチ株式会社のモニターを利用したWEBアンケート方式で実施

2. 調査の対象:PRIZMAリサーチ社登録モニターのうち、5年以内に住宅を購入した男女(20~60代男女:東京都23区 251名/東京都23区外 256名/政令指定都市 258名/政令指定都市以外の地方 250名)を対象に実施

3. 有効回答数:1,015人

4. 調査実施期間:2025年8月6日(水)~2025年8月13日(水)

5年以内に住宅を購入した男女(20~60代男女:東京都23区 251名/東京都23区外 256名/政令指定都市 258名/政令指定都市以外の地方 250名)を対象に実施。

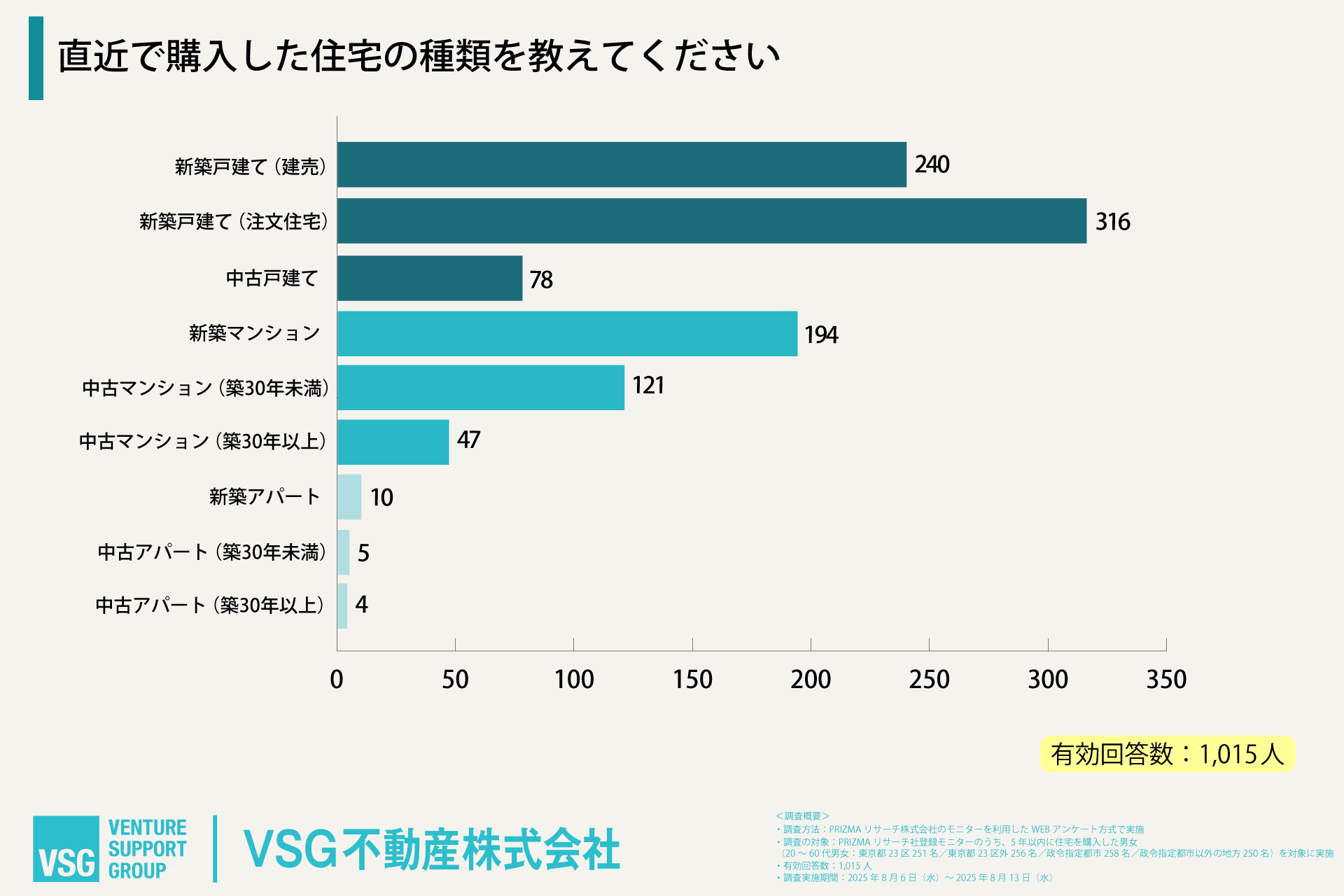

今回の調査では、以下のような内訳となっている。

住まい選び、防災より“通勤・買い物”重視?災害大国ニッポンでの意識のギャップ

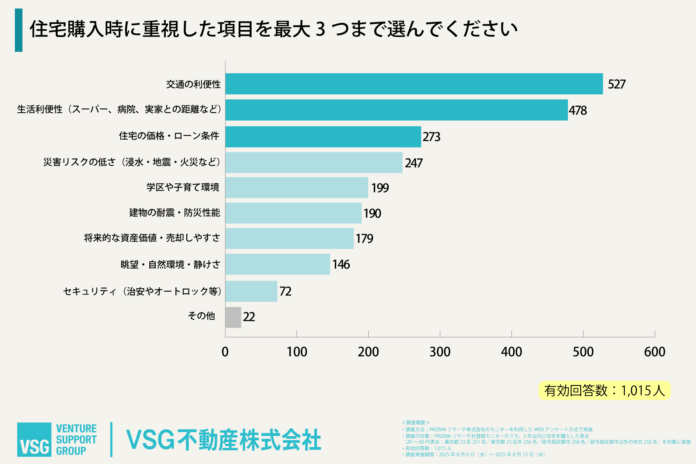

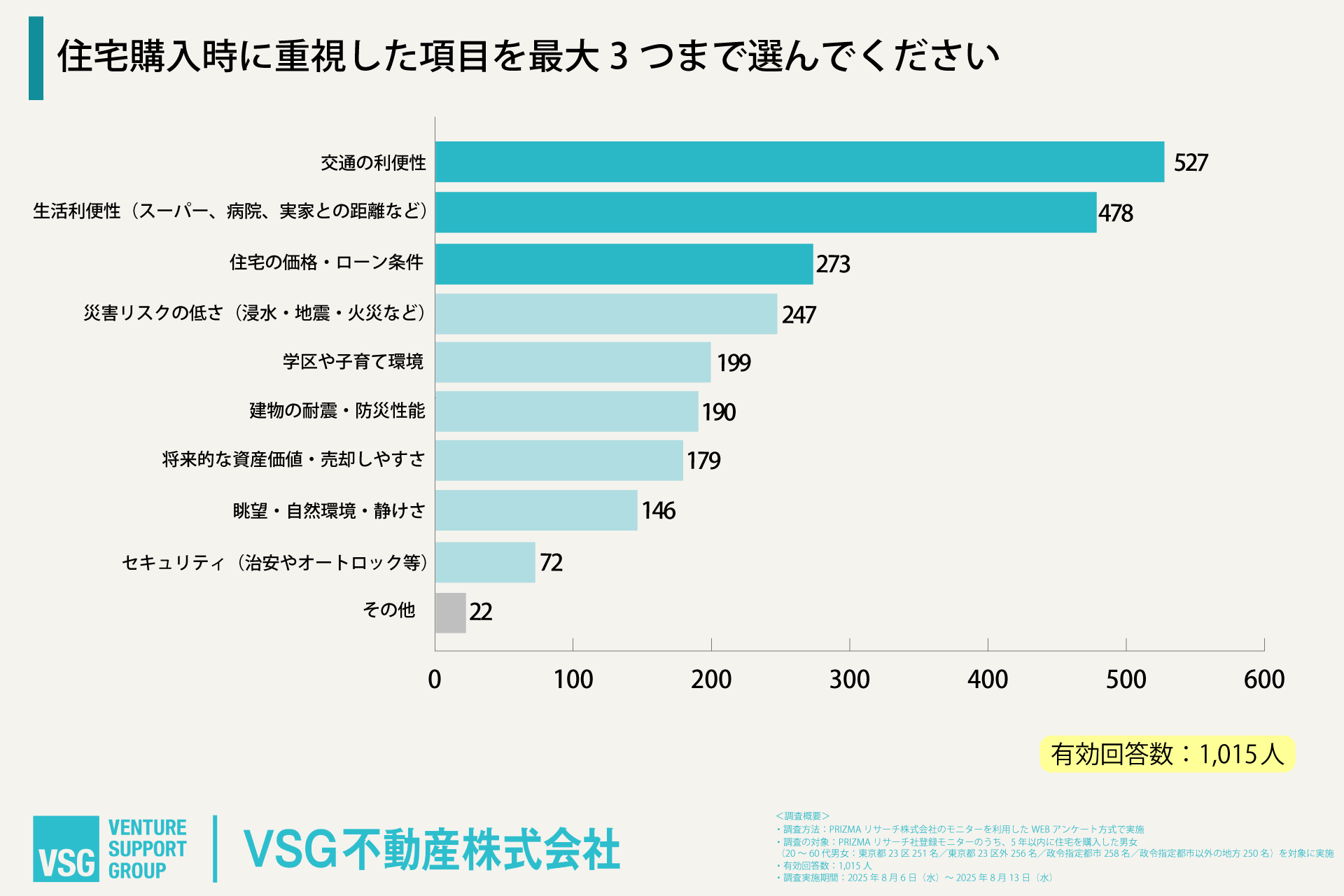

「住宅購入時に重視した項目を最大3つまで選んでください」と質問したところ、「交通の利便性(51.9%)」と回答した人が最も多く、次いで「生活利便性(スーパー、病院、実家との距離など)(47.1%)」「住宅の価格・ローン条件(26.9%)」「災害リスクの低さ(浸水・地震・火災など)(24.3%)」「学区や子育て環境 (19.6%)」「建物の耐震・防災性能(18.7%)」「将来的な資産価値・売却しやすさ(17.6%)」「眺望・自然環境・静けさ(14.4%)」「セキュリティ(治安やオートロック等)(7.1%)」「その他(2.2%)」と続いた。

住宅購入時には「交通」「生活の利便性」といった日常生活に直結する項目が重視されている。一方、「災害リスクの低さ」は4人に1人にとどまり、防災面の優先順位は他の判断軸よりも低い実態が明らかとなった。自然災害が頻発する日本において、この傾向は見過ごせず、物件情報における防災性能の可視化や、購入者に向けた防災啓発の強化も求められる。

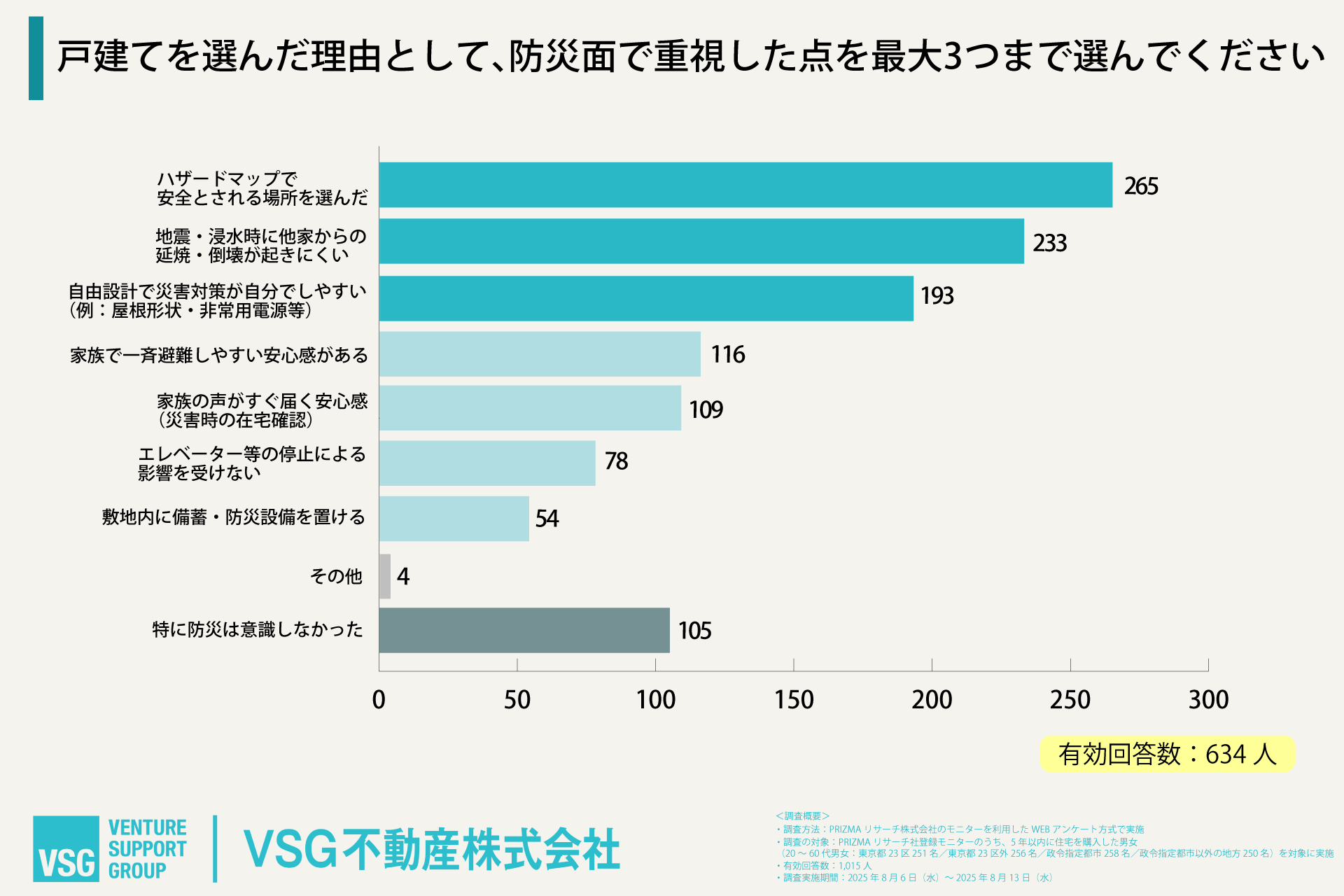

戸建て購入者の4割が「ハザードマップで安全な場所」を重視と回答

直近で「戸建てを購入した」と回答した人に、「戸建てを選んだ理由として、防災面で重視した点を最大3つまで選んでください」と質問したところ、「ハザードマップで安全とされる場所を選んだ (41.8%)」と回答した人が最も多く、次いで「地震・浸水時に他家からの延焼・倒壊が起きにくい(36.8%)」「自由設計で災害対策が自分でしやすい(例:屋根形状・非常用電源等)(30.4%)」「家族で一斉避難しやすい安心感がある(18.3%)」「家族の声がすぐ届く安心感(災害時の在宅確認)(17.2%)」「エレベーター等の停止による影響を受けない(12.3%)」「敷地内に備蓄・防災設備を置ける(8.5%)」「その他(0.6%)」「特に防災は意識しなかった(16.6%)」という回答結果となった。

戸建て購入者の多くが、防災を意識した立地選定や、自ら備えられる住宅構造を重視していることが明らかとなった。特に「ハザードマップでの安全性」を選んだ割合は4割を超え、土地選びの初期段階から防災を判断基準とする姿勢がうかがえる。一方で、全体の6人に1人は「防災を意識しなかった」と回答しており、災害への備えに対する意識には個人差が大きい実態も浮かび上がった。

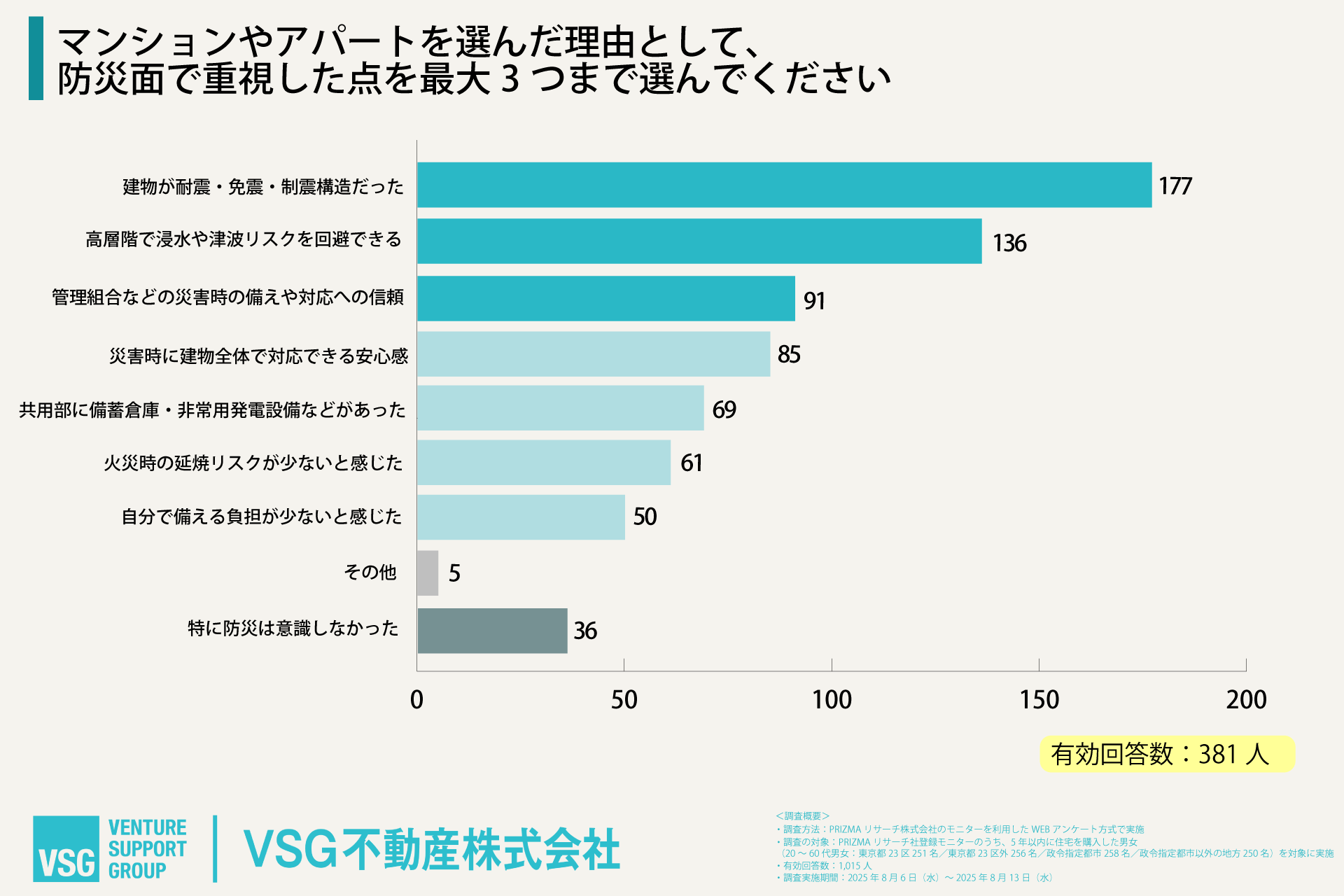

マンション購入者の約半数が「耐震・免震構造」を重視と回答

直近で「マンションやアパートを購入した」と回答した人に、「マンションやアパートを選んだ理由として、防災面で重視した点を最大3つまで選んでください」と質問したところ、「建物が耐震・免震・制震構造だった(46.5%)」と回答した人が最も多く、次いで「高層階で浸水や津波リスクを回避できる(35.7%)」「管理組合などの災害時の備えや対応への信頼(23.9%)」「災害時に建物全体で対応できる安心感(22.3%)」「共用部に備蓄倉庫・非常用発電設備などがあった(18.1%)」「火災時の延焼リスクが少ないと感じた(16.0%)」「自分で備える負担が少ないと感じた(13.1%)」「その他(1.3%)」「特に防災は意識しなかった(9.5%)」という回答結果となった。

マンションやアパートの購入者は、建物自体の耐震・免震構造や、集合住宅としての災害対応力を重視している傾向が明らかとなった。高層階による浸水リスクの回避を挙げる声も多く、立地だけでなく階層も防災上の選択基準となっている。管理組合への信頼や共用部の備えに着目する回答も一定数あり、防災への備えを「個人だけでなく建物全体で対応するもの」と捉える意識がうかがえる。

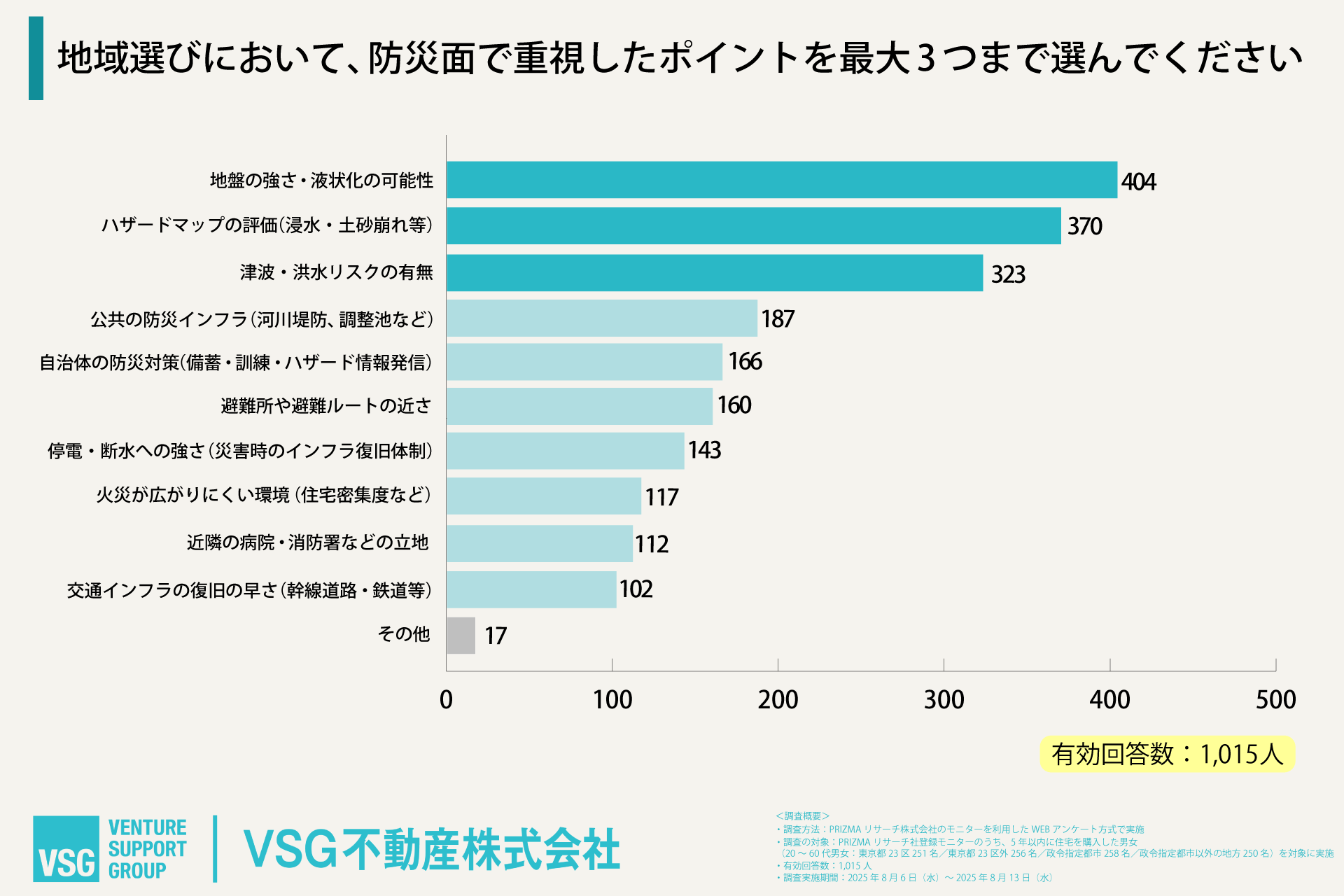

地域選びで重視されたのは「地盤の強さ」── 3人に1人が液状化リスクを警戒

「地域選びにおいて、防災面で重視したポイントを最大3つまで選んでください」と質問したところ、「地盤の強さ・液状化の可能性(39.8%)」と回答した人が最も多く、次いで「ハザードマップの評価(浸水・土砂崩れ等)(36.5%)」「津波・洪水リスクの有無(31.8%)」「公共の防災インフラ(河川堤防、調整池など)(18.4%)」「自治体の防災対策(備蓄・訓練・ハザード情報発信)(16.4%)」「避難所や避難ルートの近さ(15.8%)」「停電・断水への強さ(災害時のインフラ復旧体制)(14.1%)」「火災が広がりにくい環境(住宅密集度など)(11.5%)」「近隣の病院・消防署などの立地(11.0%)」「交通インフラの復旧の早さ(幹線道路・鉄道等)(10.1%)」「その他(1.7%)」と続いた。

住宅購入時の地域選定においては、土地そのものの災害リスクを重視する傾向が明らかとなった。特に「地盤の強さ」や「ハザードマップでのリスク評価」を重視する声が多く、災害の発生リスクを事前に把握・回避しようとする姿勢がうかがえる。一方で、避難所の近さや交通インフラの復旧力といった、被災後を想定した項目は相対的に優先度が低く、防災意識は予防・事前回避に偏重している傾向がある。

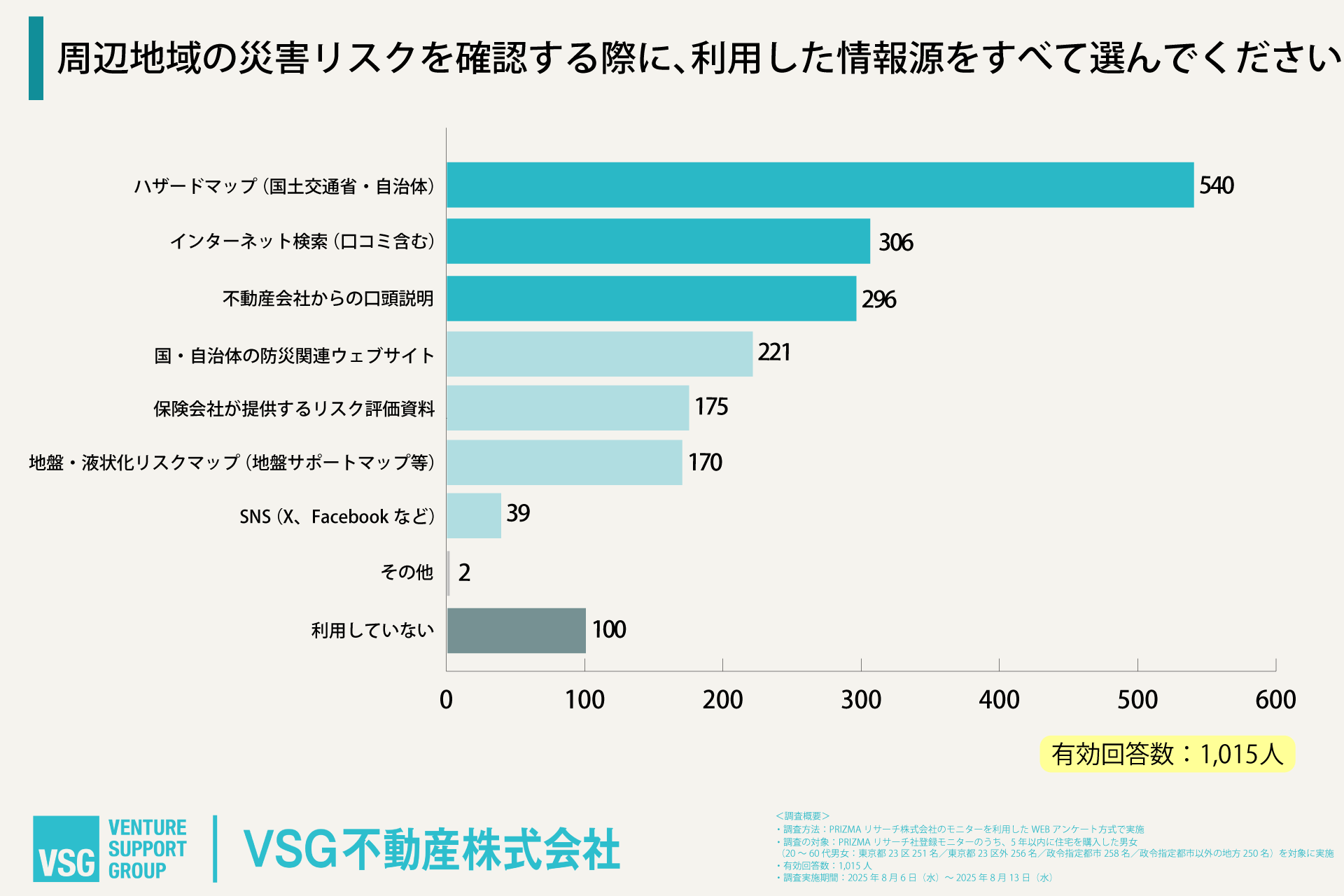

災害リスクの情報源、最多は「ハザードマップ」── 利用率は5割超

「周辺地域の災害リスクを確認する際に、利用した情報源をすべて選んでください」と質問したところ、「ハザードマップ(国土交通省・自治体)(53.2%)」と回答した人が最も多く、次いで「インターネット検索(口コミ含む)(30.2%)」「不動産会社からの口頭説明(29.2%)」「国・自治体の防災関連ウェブサイト(21.8%)」「保険会社が提供するリスク評価資料(17.3%)」「地盤・液状化リスクマップ(地盤サポートマップ等)(16.8%)」「SNS(X、Facebookなど)(3.8%)」「その他(0.2%)」「利用していない(9.9%)」という回答結果となった。

住宅購入時における防災リスクの確認では、ハザードマップの活用が過半数を占めており、視覚的かつ公的な情報に対する信頼の高さがうかがえる。インターネット検索や不動産会社の説明も一定数利用されているが、SNSの活用は極めて低く、災害リスクに関する情報収集においては正確性や客観性が重視されている。一方で、情報をまったく活用していない層も約1割存在し、防災意識やリテラシーには個人差があることが明らかとなった。

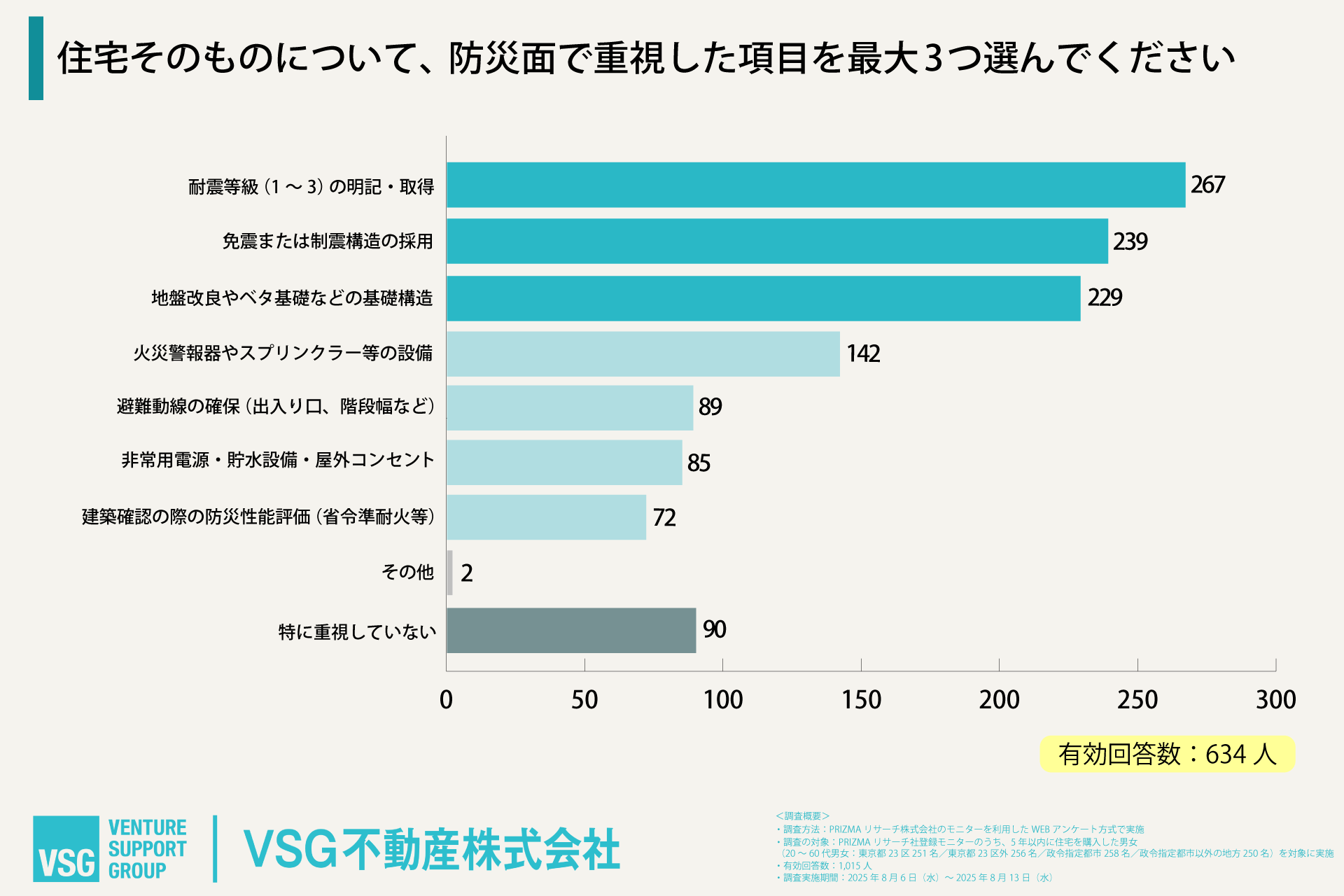

防災意識は“構造から” ── 戸建て購入者の4割が「耐震等級」を重視

直近で「戸建てを購入した」と回答した人に、「住宅そのものについて、防災面で重視した項目を最大3つ選んでください」と質問したところ、「耐震等級(1~3)の明記・取得(42.1%)」と回答した人が最も多く、次いで「免震または制震構造の採用(37.7%)」「地盤改良やベタ基礎などの基礎構造(36.1%)」「火災警報器やスプリンクラー等の設備(22.4%)」「避難動線の確保(出入り口、階段幅など)(14.0%)」「非常用電源・貯水設備・屋外コンセント(13.4%)」「建築確認の際の防災性能評価(省令準耐火等)(11.4%)」「その他(0.3%)」「特に重視していない(14.2%)」という回答結果となった。

戸建て購入者における防災意識は、建物自体の構造的な強さに強く向けられている。特に「耐震等級の明記・取得」「免震・制震構造」「基礎構造の強化」が上位に挙がっており、災害時の倒壊リスクを抑える設計への関心の高さが示された。一方で、非常用設備や避難動線などの“被災後”の備えは優先度が低く、「特に重視しない」とする回答も一定数あり、防災に対する考え方には個人差があることがうかがえる。

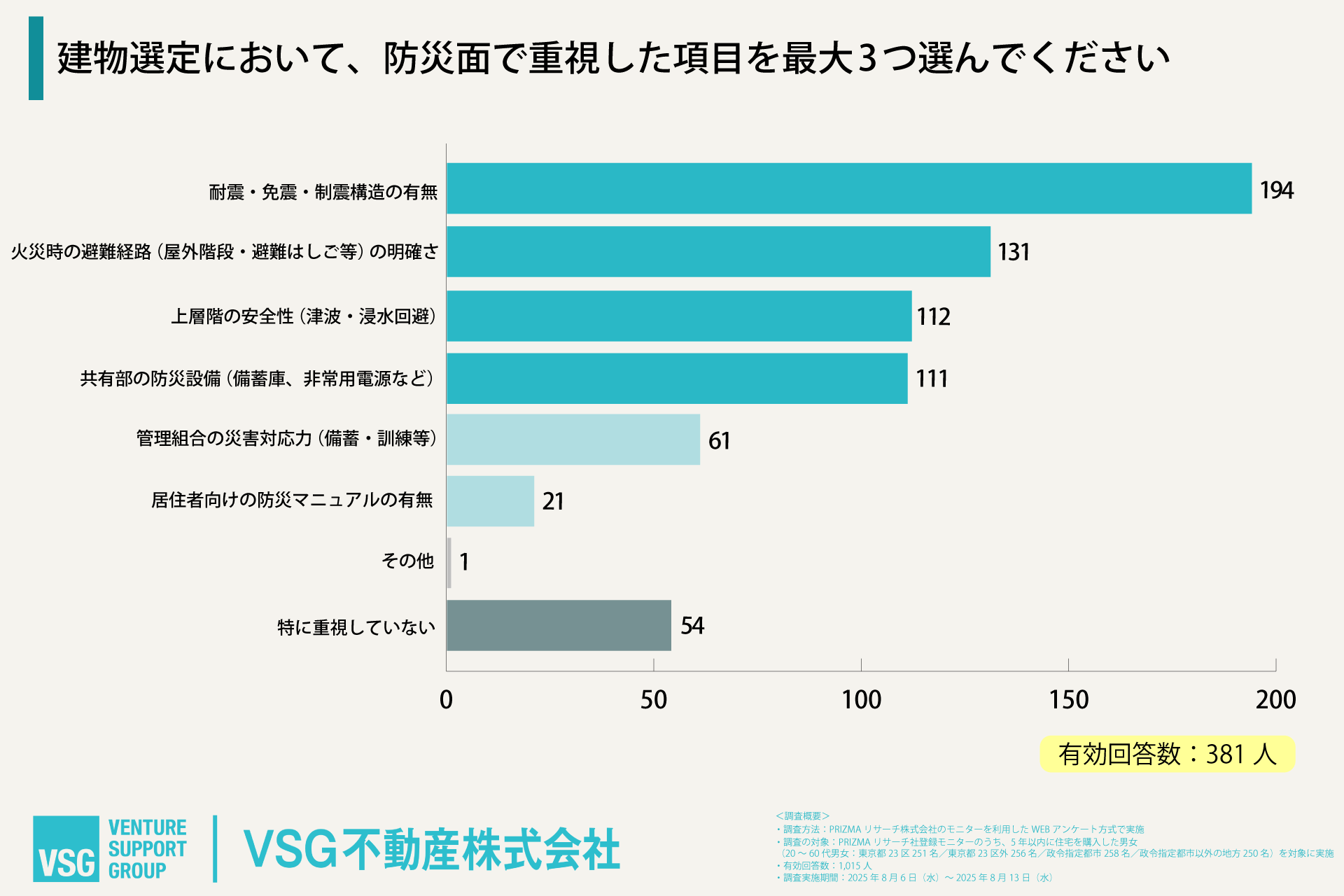

マンション購入者の5割が「耐震・免震構造」を重視と回答 ── 構造面の安心が選定理由に

直近で「マンションやアパートを購入した」と回答した人に、「建物選定において、防災面で重視した項目を最大3つ選んでください」と質問したところ、「耐震・免震・制震構造の有無(50.9%)」と回答した人が最も多く、次いで「火災時の避難経路(屋外階段・避難はしご等)の明確さ(34.4%)」「上層階の安全性(津波・浸水回避)(29.4%)」「共有部の防災設備(備蓄庫、非常用電源など)(29.1%)」「管理組合の災害対応力(備蓄・訓練等)(16.0%)」「居住者向けの防災マニュアルの有無(5.5%)」「その他(0.3%)」「特に重視していない(14.2%)」という回答結果となった。

マンションやアパートの購入者は、建物の耐震・免震性能を最も重視しており、構造的な安心感が重要視されていることがうかがえる。また、火災時の避難経路や上層階による浸水回避など、立地に加えて建物の階層や設計面を含めた防災性にも関心が集まっている。一方で、管理組合の災害対応力や防災マニュアルといった“運用面の備え”は優先度が低く、防災に対する評価軸は構造などのハード面に偏重する傾向が見て取れる。

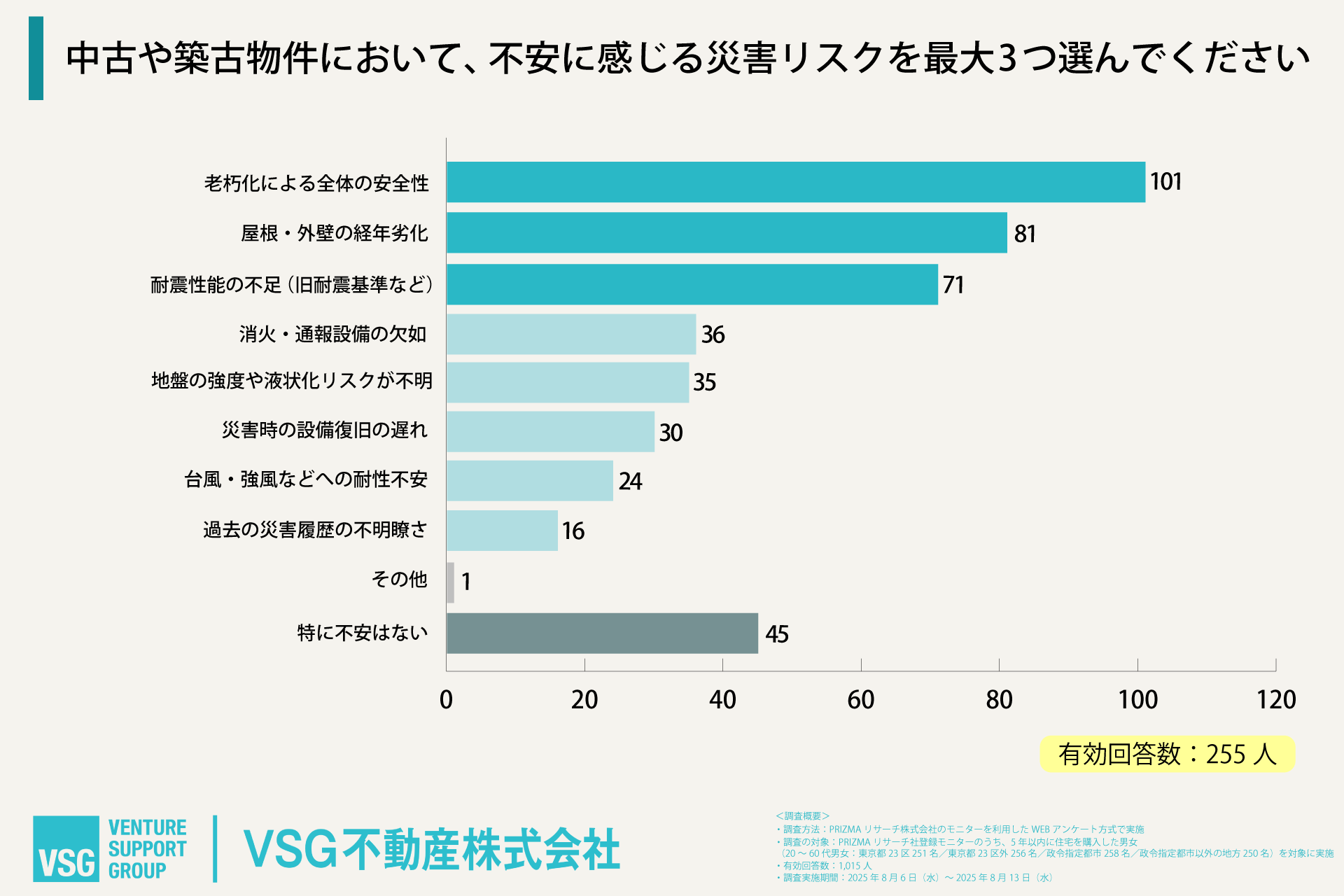

中古住宅購入者の4割が「老朽化による安全性」を懸念と回答

直近で「中古戸建てや中古マンション、中古アパートを購入した」と回答した人に、「中古や築古物件において、不安に感じる災害リスクを最大3つ選んでください」と質問したところ、「老朽化による全体の安全性(39.6%)」と回答した人が最も多く、次いで「屋根・外壁の経年劣化(31.8%)」「耐震性能の不足(旧耐震基準など)(27.8%)」「消火・通報設備の欠如(14.1%)」「地盤の強度や液状化リスクが不明(13.7%)」「災害時の設備復旧の遅れ(11.8%)」「台風・強風などへの耐性不安(9.4%)」「過去の災害履歴の不明瞭さ(6.3%)」「その他(0.4%)」「特に不安はない(17.7%)」という回答結果となった。

中古戸建てや中古マンションなどの購入者においては、老朽化や経年劣化による建物の安全性に対する不安が顕著である。「耐震性能の不足」も上位に挙がっており、構造的な耐災性への懸念が強いことがわかる。一方で、災害時の復旧体制や過去の災害履歴といった情報面での不安は相対的に低く、判断材料としてあまり重視されていない傾向が見て取れる。防災意識は“建物の劣化状態”に集中していることが明らかとなった。

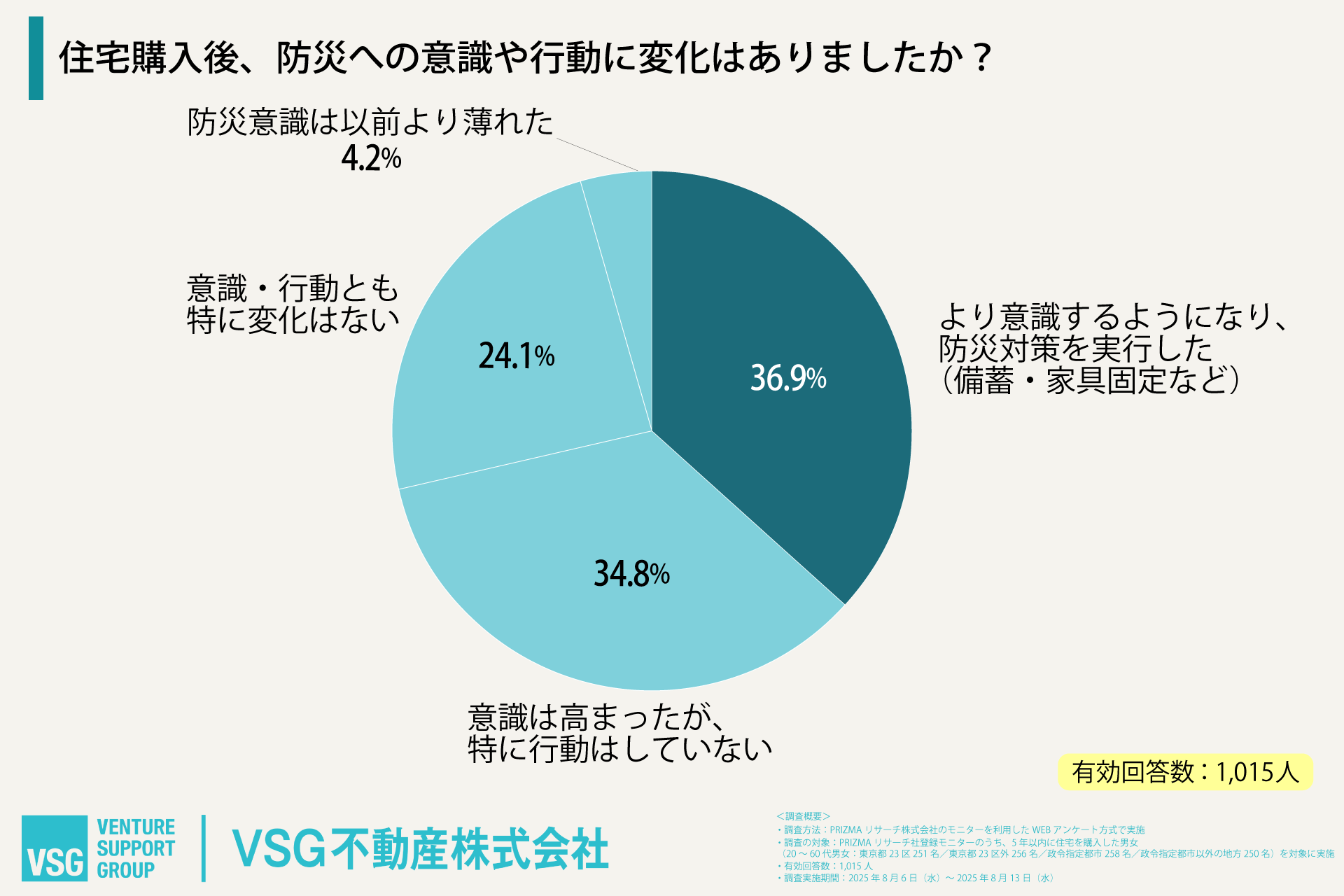

住宅購入で防災意識に変化 ── 7割が“意識の高まり”を実感

「住宅購入後、防災への意識や行動に変化はありましたか?」と質問したところ、「より意識するようになり、防災対策を実行した(備蓄・家具固定など)(36.9%)」「意識は高まったが、特に行動はしていない(34.8%)」「意識・行動とも特に変化はない(24.1%)」「防災意識は以前より薄れた(4.2%)」という回答結果となった。

住宅購入をきっかけに、防災に対する意識が高まったとする回答は全体の7割以上にのぼり、住まいと防災意識の結びつきが一定程度認識されていることがわかる。一方で、実際に備蓄や家具の固定などの対策を講じた人は約4割にとどまり、意識と行動の間には明確なギャップが存在している。さらに、意識・行動ともに変化がなかった層や、むしろ意識が薄れたとする層も一定数存在し、防災の定着には継続的な情報提供が求められる。

さらに詳しい内容は以下にて記載しております。

不動産売却 完全ガイド:https://vs-group.jp/real-estate/vsnews_realestatesale202509_01/

VSG不動産株式会社の紹介

VSG不動産株式会社は、全国51拠点を展開する士業グループ「VSG(ベンチャーサポートグループ)」に属する不動産会社です。

税理士法人をはじめ、行政書士法人、司法書士法人、弁護士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、不動産会社、保険販売代理店、金融商品仲介業者など、多様な専門家が結集する総合士業グループとして、幅広いお客さまのニーズに対応しています。

当グループに所属するすべての専門家は、『士業はサービス業である』という共通理念のもと、お客さま一人ひとりのご要望に応じて、あらゆる士業サービスをワンストップでご提供いたします。

■ベンチャーサポートコンサルティング株式会社:https://venture-support.biz/

■VSG不動産株式会社:https://vs-group.jp/fudosan/

■不動産売却 完全ガイド:https://vs-group.jp/real-estate/

■グループ従業員数:1,550名

■オフィス所在地:東京(渋谷・新宿・恵比寿・池袋・日本橋・銀座・立川)、横浜、大宮、船橋、名古屋、大阪(梅田・なんば)、神戸、福岡、仙台

■無料相談:0120-183-200

■TEL:03-5579-5935